Grâce à la requête de la famille royale du Menabe, trois crânes, dont l’un appartenait au souverain résistant ampanjaka Toera ont été restitués. Effectivement, ce fut une victoire pour les Malgaches en général. L’histoire oubliée est désormais déterrée. La balle est dans le camp des responsables pédagogiques qui devraient inclure le récit de ce valeureux guerrier dans les manuels scolaires pour que la descendance puisse raviver son nationalisme.

En effet, Madagascar a des icônes. Elles ont pu dire non dès l’installation française. À part les Menalamba menant une lutte acharnée contre les colonisateurs, et connus par tous les concitoyens dès la classe de CM2, des mouvements s’organisaient dans les villages lointains. Le journaliste historien Ittamara Randriamamonjy Ralinivo avance que des actes de banditisme étaient également « un moyen de contestation contre le pouvoir colonial ». Donc, à part les sociétés secrètes, les revendications des élites, les expressions culturelles comme le théâtre-poésie, l’hostilité des vazaha se manifestait à la fois par le rejet de la loi strictement imposée par le colonisateur et la violence. De l’arrivée du premier gouverneur général, le vieux moustachu aguerri Joseph Simon Galliéni à André Soucadaux en passant par Marcel Olivier et le vichyste Armand Léon Annet, les Malgaches ont livré une bataille discontinue afin d’obtenir l’indépendance.

À la fin du XIXè siècle, bien que Madagascar n’était pas une nation, même si sur le papier le « Royaume de Madagascar » a été dirigé par le Premier ministre Rainilaiarivony, des roitelets et chefs de village surpris par la soi-disant « pacification » orchestrée par Galliéni ont réagi comme bon leur semble : protéger leur tanindrazana, la patrie. Ici le concept de patrie est très différent de la perception de nos contemporains. Le tanindrazana, c’est là où l’on est né. La terre des ancêtres. Elle peut mesurer 10 km². Pour dire que les nos aïeux considéraient cette chère Grande île comme un continent à part entière. Alors, il est de leur devoir de défendre leur petit lopin.

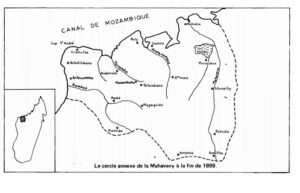

#Courageux négligés. Marify et Tsimetra, deux monarques, figurent parmi les militants incontestés. « le roi Marify (…) n’a jamais reconnu la domination française même d’une façon apparente, il se considère comme un fidèle observateur des coutumes sakalava...» écrit l’historien Pr Manassé Esoavelomandroso dans « Omaly sy Anio » 17-20, 1983-1984, p 181. En réalité, ces personnages parfois accusés d’être des conservateurs, ou encore d’arriérés étaient, en quelque sorte, des visionnaires. Ils voulaient non seulement préserver leur peuple, mais se portaient garant des mœurs et traditions. Une autre insurrection a fait grand bruit dans le nord-ouest, celle d’Ambalaveloño. Contrairement à leurs cousins Antakarana, une partie des Sakalava Bemazava a repoussé les envahisseurs français. La guerre a causé des pertes humaines. D’après le regretté Cassam Ali, la situation de l’époque s’avère très critique. Entre fratricide et lutte contre la mise en place de l’administration coloniale, la royauté de Sambirano, les sujets, en particulier, ne savaient dans quel camp se ranger. Par conséquent, les familles de la grande noblesse furent scindées en deux. Certains ont grossi les rangs des soldats français, tandis que d’autres ont aiguisé leurs sagaies dans le but de massacrer « les traîtres et leurs alliés ». Ici, le but n’est guère de blâmer ceux qui ont choisi de s’aligner aux côtés de la France, ni d’approuver la décision des opposants. Quoique la colonisation soit un passé douloureux gravé dans la mémoire collective, l’histoire, cette discipline exigeant la neutralité, essaie tout de même de comprendre cette qualité consistant à prendre promptement un parti et à s’y tenir avec fermeté. En tout cas, chacun a ses raisons !

Malgré les efforts déployés et les combats livrés, les soldats malgaches ont capitulé. Les insurgés ont été emprisonnés, exécutés, décapités. Toutefois, leur hardiesse a inspiré les cadets. Pourtant, ces derniers, sachant qu’un œuf ne se mesure pas avec une pierre, vont réaménager leur stratégie. Nager à contre-courant semble dangereux. Dès lors, ils suivent les vagues en s’inscrivant aux écoles édifiées par le pouvoir colonial. Au fil du temps, ces personnalités absorberont à moitié la culture occidentale, sans pour autant délaisser leur identité culturelle de départ. Ces deux éthos leur serviront d’armes.

Personnalité méconnue. Par ailleurs, le nationalisme malgache hissé par Jean Ralaimongo est une évidence. Ce fils d’Ikalamavony a traversé aussi bien la méditerranée que les villes de Madagascar. Ex-tirailleur du Premier Conflit mondial, journaliste, communisant, il devient un agitateur incontrôlable aux yeux de la « mère patrie ». Par-dessus tout, ses séjours à Antananarivo, Fianarantsoa, Diego-Suarez, Port-Berger et Andapa exercent une influence sur les élites locales. En dehors de son entretien amical avec Jules Ranaivo, il a tissé des liens avec Justin Bezara, nationaliste originaire d’Andranofanjava, un village situé à 60 km de la ville du Pain de sucre. À son tour, celui-ci va émettre l’idéologie de son grand frère d’armes sur toute la partie septentrionale du pays. En outre, l’idée arrive aux oreilles d’un homme charismatique, Joseph Jaozandry. Celui-ci est aussi un homme politique omis de sa propre région. À l’opposé de son ami Bezara, aucune infrastructure de la SAVA porte son nom. Membre de la section MDRM d’Antalaha, syndicaliste de première heure, président du Parti Antokon’ny Kongresin’ny Fahaleovan-tenan’i Madagasikara (parti du congrès de l’indépendance de Madagascar) de la SAVA, Jaozandry resta fidèle à sa conception jusqu’à son dernier souffle. Bien entendu, cette pierre angulaire de l’anticolonialisme du nord-est mérite d’être mentionnée dans les manuels scolaires.

Bref, l’histoire des personnages historiques de Madagascar ne se limite pas uniquement à la capitale. À ce stade, elle devient tributaire du récit des Hautes Terres Centrales. Les régions ont fortement contribué. De ce fait, il serait temps pour l’État, en l’occurrence les responsables du département de l’Éducation nationale, de revoir le programme scolaire. Les enfants ont besoin de connaître les événements charnières qui se sont déroulés dans les 24 régions afin d’unir la population en tenant compte de la diversité. Construire une nation fière, n’est-ce pas l’ultime objectif ?

Iss Heridiny