Depuis la manifestation du 25 septembre, la ville du Pain de sucre fait parler d’elle à cause de la série d’événements qui s’y est déroulée. Entre dualité et cohésion, diversion et ennui, la population vit à la cadence tumultueuse de phénomène social particulier.

Le lundi 3 novembre dernier, des images ont circulé sur Facebook illustrant des personnes qui assistent à une incinération mortuaire sur la place de Nosy-Lonjo. Selon les commentaires, ce rituel effectué par ce groupe d’individus aurait eu la permission des intendants de la ville. Pourtant, ce genre de cérémonie va à l’encontre de la tradition Sakalava-Antakarana-Anjoaty. « C’est inadmissible ! Ce genre de chose n’a pas sa place à Nosy-Lonjo. Ils désacralisent l’endroit », commente un usager du réseau social. Effectivement, l’irritation grandit. Force est de rappeler qu’un culte similaire a été pratiqué il y a quelques années. Cependant, se fier aux informations sur les réseaux sociaux s’avère imprudent surtout dans ce contexte assez agité. Des personnes pourraient attiser la haine. En principe, la mairie a pour rôle « d’établir l’acte de décès après la déclaration du décès, mais aussi d’assurer à la police la régularité des funérailles et de gérer les autorisations et les espaces funéraires ». La localité choisie par la famille du défunt pour la cérémonie semble donc avoir été approuvée par la commune urbaine de Diego-Suarez.

Intrigue les érudits

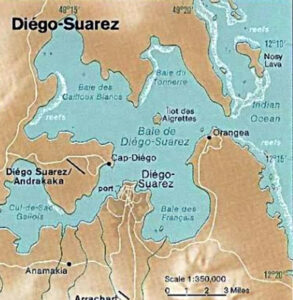

Cette petite colline flottante sur le baie d’Antsiranana attire la curiosité des érudits à savoir les géologues, les géographes, les environnementalistes, les anthropologues, les sociologues ainsi que les historiens. Nosy-Lonjo est un îlot en forme de pain de sucre culminant à 122 mètres d’altitude avec une superficie d’environ 6 hectares dans la rade de Diégo-Suarez au sud-ouest de la capitale du nord. D’origine volcanique, de forme conique, cette montagne au large de la baie d’Antsiranana est recouverte d’une végétation de baobab et de mangroves et héberge des espèces endémiques. Le journaliste Stanio Bezara en témoigne : « J’avais à peu près 12 ans à l’époque. Mes copains et moi nagions jusqu’à la plage de Nosy-Lonjo. Il nous fallait environ 45 minutes pour l’atteindre. Nous nous laissions emporter par les vagues. J’avoue que c’était vraiment super. On jouait sur la plage pendant une heure et demie avant de regagner la ville. Nous n’avons pas osé grimper la montagne. Mais, j’ai remarqué qu’il y avait des oiseaux, des baobabs, et le sable était fin. Nous avons respecté la propreté des lieux. Nous n’avons ni uriné ni déféquer là-bas ». En revanche, ce souvenir hante quelquefois le personnel de l’information.

Le temple à ciel ouvert

Nosy-Lonjo, un patrimoine naturel pittoresque préservé par sa vocation culturelle. C’est un sanctuaire pour les Sakalava du nord et Antakarana-Anjoaty ayant anciennement occupé la contrée. Comme tous les îlots au large de la côte nord-ouest de Madagascar, il a servi de lieu de sépulture pour les ancêtres. Les fidèles s’y présentent pour apporter des offrandes chaque année. Par ailleurs, la cérémonie ne se déroule pas sur l’îlot, mais sur la côte proche du Sud-Ouest, au pied de la montagne des Français, en se tournant vers l’est. En effet, Les quatre points cardinaux ont des significations dans la coutume malgache. L’orient est l’endroit idéal pour communiquer avec les aïeux célestes. Vêtue d’un pagne, tête et pieds nus, l’assistance, en l’occurrence les mpijôro, invoquent les esprits des ancêtres pour se purifier et demander des bénédictions.

« Mont-île » légendaire. De nombreuses versions évoquent l’origine de cet îlot mystérieux. Mais la plus célèbre est celle-ci : « Le gouverneur merina d’Ambohimarina au XIXe siècle faisait la guerre aux Antakarana du Mont lonjo. Devant la supériorité de l’armée merina, ces derniers sont acculés au sommet, ils obtiennent alors par leur prière que le mont lonjo soit détaché de la côte devenant ainsi une île, c’est ainsi que les Antakarana de Nosy-Lonjo deviennent des maîtres de la mer. Quand ils veulent traverser pour se rendre sur la terre ferme, l’eau se retire sur leur passage ». De l’histoire au mythe, Nosy-Lonjo devient à la fois un symbole et un lieu de mémoire.

La coutume conserve la nature

Les anciens n’ont guère reçu d’instructions des ONG pour préserver leur environnement. En outre, les gardiens coutumiers étaient masi-teny, leurs décisions étaient approuvées par leurs compatriotes. Il leur suffisait de décréter verbalement le « fady », une interdiction culturelle et spirituelle. Toutefois, à cause de l’exode rural, les migrants venant des autres régions entraînant le gonflement de la population dans la ville d’Antsiranana et ses environs, le fady commence malencontreusement à être transgressé. « Des gens se font baptiser, les femmes menstruées y sont interdites alors que des serviettes hygiéniques traînent sur la plage. De plus, des maisons sont construites à proximité. Le patrimoine est en danger. Le site est occupé par des « vahiny » (étrangers) qui ne respectent pas l’ordre établi par les razaña (ancêtres) », a attesté le guérisseur Barthelemy Andriatsikajo. Par conséquent, les adeptes se sentent menacés et cherchent à réactiver la puissance de Nosy-Lonjo. le site reste intact bien que des individus « essaient de profaner les lieux sacrés ». Bien entendu, les us et coutumes renferment, en quelque sorte, des messages de sagesse pour la préservation des ressources naturelles. Face au problème actuel lié à la conservation, les associations de jeunes responsables ont initié des projets, notamment la plantation des mangroves, de manière à conserver l’environnement d’une part, et raviver l’aspect sacré de la plage, d’autre part.

En définitive, les ancêtres étaient conscients de la richesse en biodiversité terrestre et maritime du site. Les tabous sont un moyen de conserver les ressources.

Iss Heridiny