Alors que les loyalistes occupent solidement l’ensemble des sièges politiques à Diégo-Suarez au début des années cinquante, le mouvement anticolonialiste, loin de disparaître, se transforme. Privé de ses chefs historiques, neutralisé par l’emprisonnement, l’exil ou le silence forcé, le nationalisme malgache connaît une phase de recomposition silencieuse. La relève ne vient plus des tribunes parlementaires ni des institutions coloniales, mais des marges : syndicats, associations de solidarité, jeunesse politisée et, dans une certaine mesure, institutions religieuses.

Cette nouvelle génération de militants n’est pas née de l’improvisation. Il s’agit majoritairement de jeunes hommes et femmes nés dans les années vingt, formés intellectuellement et politiquement par le climat nationaliste de l’après-guerre. Ils ont grandi dans l’espoir de 1946 et mûri dans la désillusion de 1947. Leur engagement est moins spectaculaire, mais plus durable. Ils ne revendiquent pas immédiatement l’indépendance ; ils réclament d’abord l’amnistie, la justice sociale, la dignité et l’égalité des droits. Ne disposant d’aucun siège politique, privés de toute représentation institutionnelle, ces acteurs investissent les espaces disponibles : syndicats ouvriers, comités de solidarité, presse militante, Église catholique. Il faut attendre l’amnistie de 1954 et l’adoption de la loi-cadre pour que ce nationalisme retrouve une expression politique structurée. En attendant, il s’organise autrement, souvent à couvert, parfois sous le regard inquiet mais intéressé de l’administration coloniale.

Dans le Nord de Madagascar, et particulièrement à Diégo-Suarez, les revendications prennent alors trois formes principales : les luttes syndicales, essentiellement sociales mais fortement politisées ; la revendication de l’amnistie des prisonniers politiques, portée par le COSOMA ; les aspirations à une autonomie régionale, voire à une recomposition administrative du Nord.

Le réveil du mouvement nationaliste : une politisation par le social

Le début des années cinquante marque une phase de réveil progressif du nationalisme malgache. À Diégo-Suarez, cette renaissance s’effectue dans un contexte paradoxal : les leaders politiques demeurent enfermés derrière les barbelés de Nosy Lava, tandis que la ville connaît une relative prospérité économique. Cette contradiction nourrit une nouvelle forme de mobilisation, centrée sur les conditions de travail, les salaires et la justice sociale. Diégo-Suarez est alors une ville industrielle stratégique. L’arsenal, les installations portuaires, les services administratifs emploient plusieurs milliers d’ouvriers, majoritairement autochtones. Ces travailleurs constatent chaque jour l’inégalité flagrante entre leur condition et celle des Européens. Le sentiment d’exploitation devient un puissant moteur de politisation. Le social devient politique, souvent malgré lui. La revendication de l’amnistie des prisonniers politiques occupe également une place centrale dans les débats. Elle traverse les conversations, les réunions discrètes, les cercles syndicaux et religieux. À l’initiative de Gisèle Rabesahala, une association voit le jour pour venir en aide aux détenus : le Comité de solidarité de Madagascar (COSOMA). Cette structure joue un rôle fondamental dans la survie matérielle et morale des prisonniers, tout en maintenant vivante la mémoire de l’insurrection de 1947.

Le syndicalisme comme vecteur du nationalisme (1951-1955)

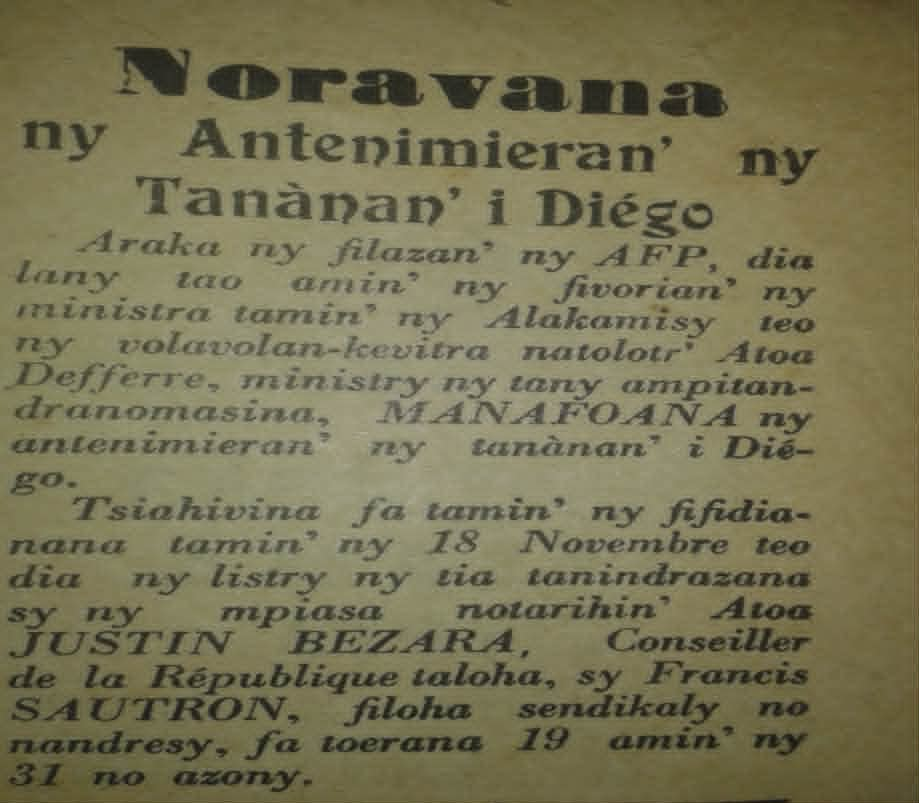

Après les événements de 1947-1948 et la crise interne qui secoue la CGT française, une section syndicale affiliée à la CGT est créée à Diégo-Suarez. Elle regroupe des travailleurs européens, malgaches et comoriens, répartis en deux comités distincts, dirigés respectivement par Francis Sautron et André Totovahiny. Cette séparation, officiellement fonctionnelle, reflète en réalité les hiérarchies coloniales persistantes.

Francis Sautron, né en 1925 au Tampon (La Réunion), arrive à Madagascar en 1944 pour son service militaire. Démobilisé en 1946, il entreprend d’organiser les travailleurs de l’arsenal au sein d’un syndicat affilié à la CGT. Alors qu’en 1948, la situation syndicale ne diffère guère de celle de 1943, les années suivantes voient une évolution significative.

Malgré des divisions internes, Sautron s’investit dans la formation syndicale de l’ensemble des travailleurs, sans distinction d’origine. Le 1er mai 1950, il organise un grand défilé dans les rues de Diégo-Suarez, débouchant sur un arrêt de travail. Ce mouvement coïncide avec la grève des dockers de la Pointe des Galets, à La Réunion, révélant l’existence de circulations militantes dans l’espace de l’océan Indien.

En 1953, les grèves prennent de l’ampleur. Il apparaît clairement que la CGT est imprégnée de nationalisme depuis les années quarante. Par l’intermédiaire d’anciens membres du MDRM, elle participe activement aux luttes anticoloniales. Entre 1950 et 1953, Madagascar connaît de nombreux mouvements sociaux, et Diégo-Suarez en concentre une part significative. En 1955, la CGT locale franchit un cap en publiant Fiainan’ny Mpiasa (« La vie des travailleurs »), dont le premier numéro paraît en février. Ce journal devient le porte-voix des ouvriers de la ville. Dès sa première phrase, le ton est donné : « Ce journal des travailleurs est créé grâce à nos efforts ; toutes les difficultés seront surmontées si nous unissons nos forces », l’objectif est clair : contraindre l’administration à appliquer le Code du travail de 1953, largement ignoré dans les Territoires d’Outre-Mer.

L’influence croissante de l’Église catholique

Longtemps alliée objective de la colonisation, l’Église catholique amorce, dès l’entre-deux-guerres, une évolution doctrinale. Elle encourage la formation d’un clergé autochtone placé directement sous l’autorité du Vatican. En 1952, le pape Pie XII affirme que l’Église ne s’identifie pas à la culture européenne et reconnaît le caractère universel de sa mission. À Madagascar, les années cinquante marquent un tournant. Critiquée après 1947 comme religion étrangère, l’Église cherche à regagner la confiance des populations. Elle craint également que le mécontentement social ne favorise la diffusion de l’idéologie communiste. Le 23 novembre 1953, les vicaires et préfets apostoliques réunis à Antsirabe reconnaissent officiellement l’aspiration du peuple malgache à l’indépendance.

À Diégo-Suarez, où le catholicisme structure l’ascension sociale de nombreuses élites, l’Église devient un espace de refuge politique. L’archevêque Jean Wolff soutient une ligne modérée, incarnée par des figures comme Gaston Mahazoasy ou Jean Ratalata. Après la dislocation du PADESM, certains de ses anciens membres trouvent dans l’Église un nouvel ancrage, tout comme d’anciens militants du MDRM. L’institution ecclésiale apparaît alors comme une force de médiation, parfois réconciliatrice, parfois ambiguë.

La revendication de l’amnistie et le rôle du COSOMA

Créé en mai 1950, le COSOMA se donne pour mission de soutenir les prisonniers politiques de 1947. Il s’implante rapidement dans tout Madagascar, y compris dans le Nord. À Diégo-Suarez, le comité regroupe des figures issues du monde ouvrier et syndical : Rasolo Jacob, Édouard Rabarison, Roland Rajaonarivelo.

Les conditions carcérales sont particulièrement difficiles. Maladies, malnutrition, absence de soins appropriés rythment le quotidien des détenus. Justin Bezara, victime d’une affection oculaire, attend plusieurs mois avant de recevoir un traitement, avant d’être transféré à Nosy-Be en 1952. L’amnistie devient alors une exigence morale autant que politique.

Iss Heridiny