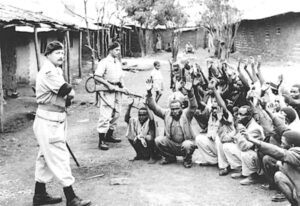

Ce que les Malgaches pensent lorsqu’on parle de l’insurrection du 29 mars 1947 : « Des insurgés vêtus de pagnes, armés de sagaies ont eu le courage d’affronter des soldats français bien équipés ». Une image véhiculée par des conteurs ratés voulant volontairement défigurer les patriotes de l’époque. Cette fable est regrettablement reprise par certains intendants du pays. Sans consulter les livres, ils dessinent l’itinéraire des guerriers téméraires à bras chétifs en s’inspirant des aventures d’Astérix, de René Goscinny.

Rien d’étonnant si le peuple y croit de toutes ses forces. Le sujet de l’événement de 1947, est rarement soulevé par les médias des régions. Ici, le 29 mars se résume à l’interdiction de vendre et de consommer de l’alcool. Or, les citoyens ont le droit de connaître l’histoire de leur localité. La méconnaissance des événements provoque, en effet, une crise identitaire. À force d’oublier les récits, la population n’aura aucune référence. Par conséquent, elle est déboussolée.

C’est un événement significatif pour les Malgaches, un jour marquant de leur histoire. Les luttes menées, les efforts fournis pour que la descendance jouisse de sa liberté, c’était il y a 78 ans. Bon nombre disent que toutes ces actions entreprises, ces combats préparés, furent vains. De plus, la célébration des anniversaires s’avère dénaturée. Rien d’étonnant si les jeunes n’en retiennent aucune valeur historique. La première commémoration a été l’initiative du président de la Première République, Philibert Tsiranana, en 1967. Ensuite, durant la Deuxième République, sous l’impulsion du « nationalisme exacerbé » de Didier Ratsiraka, la journée du 29 mars est devenue une cérémonie de souvenir et de deuil national. Les dirigeants de l’époque ont réussi à imprimer cet épisode de l’histoire dans l’esprit des Malgaches. Dès lors, chaque année, les régimes qui se sont succédé ont la coutume de déposer une gerbe de fleurs sur la stèle, pendant que les spécialistes livrent des conférences sur le sujet. L’insurrection de la nuit du 29 au 30 mars 1947 a également fait couler beaucoup d’encre. Les historiens, en particulier, essaient d’éclairer les lanternes. Mais comme d’habitude, ces chercheurs passionnés prêchent dans le désert.

Du reste, les romanciers, les dramaturges ainsi que les cinéastes s’inspirent des écrits de ceux-ci en insérant des personnages fictifs pour leur art et leur dynamisme. Tous les moyens sont bons. D’ailleurs, le but est de faire comprendre les faits. En revanche, combien de Malgaches connaissent réellement le déroulement de la lutte anticoloniale ? Apparemment, la mémoire collective est perforée comme le wagon de Moramanga ! Le 29 mars est aussi une scène de théâtre où des vieillards sortis de nulle part, se prenant pour d’anciens combattants, racontent avec fierté leurs soi-disant terribles péripéties anachroniques, alors qu’ils n’ont même pas entendu un seul coup de feu car la plupart n’avaient que 7 mois lors du « tabataba »… La période coloniale est loin, alors ces vieillards usurpent les rôles des vrais nationalistes. En voyant leurs visages criblés de rides, la nouvelle génération croit sur parole à leurs propos frivoles. Par conséquent, l’histoire est falsifiée, erronée par rapport à la chronologie. Sous un autre angle, elle sert d’outil politique efficace. Tous veulent être les petits-fils des membres du MDRM tandis que d’autres se vantent d’être les héritiers de leur idéologie ! Dans ce cas, comme disent les historiens, « Les commémorations deviennent des grands spectacles, confiés aux plus grandes agences de communication ». L’essentiel est de faire un show et du cinéma devant la stèle, au détriment de ces têtes pensantes mises à l’écart. Quoique l’insurrection se soit déroulée uniquement dans la zone orientale, l’évènement concerne tout de même le pays tout entier. Elle cristallise l’unité nationale d’un peuple qui n’a pas partagé la même histoire précoloniale. Il faut avouer que la colonisation, malgré ces méfaits, a toutefois éveillé la conscience des citoyens malgaches en général.

Iss Heridiny

Vous fêtez avec fierté cette indépendance pourtant vous attendez m. Macron pour qu’il arrange un peu les problèmes malagasy !;