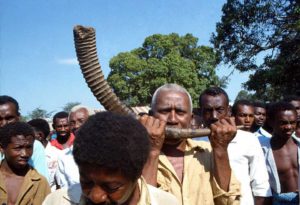

Auparavant, disait-on, les Sakalava du Nord de Madagascar avaient une spécificité culturelle. Ils valorisent les us et coutumes de leurs ancêtres, les tabous, les “tromba”, la circoncision, les rites de funérailles et même le mariage. Souvent Mahométans, ils ont su conserver les patrimoines immatériels hérités des Arabes. L’Islam occupait alors une position importante dans la région. Mais ces derniers temps, la société Sakalava connaît de brusques changements. La pandémie engendre une nouvelle mentalité.

La Covid-19 transgresse la tradition établie depuis presque quatre siècles. Les us et coutumes s’éteignent peu à peu dans le cœur d’un groupe ethnique qui a occupé le tiers de la Grande île au 18ème siècle. En outre, la plupart des activités socioculturelles à l’instar de Tsanga-tsaina sont timidement organisées. Comme la majorité de la population malgache, les habitants de cette contrée sont influencés par la culture occidentale. Facilement absorbée, la civilisation occidentale entraîne une nouvelle vision. A mi-chemin entre la culture européenne et la tradition, les Sakalava dessinent leur « avenir ». Ils laissent derrière eux « la sagesse ancestrale » et basculent vers des activités lucratives. Imbibés du capitalisme sauvage, « vite vendre » est le slogan.

Si « katramo » (qui se traduit littéralement : « tricher ») était tabou dans l’ancienne société Sakalava, désormais, l’obsession pour l’argent hante la jeunesse. Cette dernière quitte la voie de la tradition et aspire à l’idéologie kleptocratique. Le dicton prononcé souvent par les aïeux : « les jeunes courent vite, mais les vieux connaissaient le chemin » se démode. Actuellement, les adolescents haïssent leurs aînés. Ces derniers refusent, en retour, de dialoguer. En effet, la guerre des générations gangrène la société. En mutation, la culture Sakalava forge également une nouvelle personnalité. Rongés par la crise sanitaire, les Malgaches voient apparaître le symptôme de la crise identitaire.

Iss Heridiny